연재 최훈의 바다낚시 입문⑥

어서 오너라 봄도다리~

항상 미끼 상태 확인하고

챔질은 천천히 하세요

최훈 테일워크 필드스탭·솔트루어린 회원

참갯지렁이 미끼에 걸려 나오는 문치가자미(도다리). 봄에 내만 어디서든 낚을 수 있는 어종이다.

경남 진해 앞바다의 도다리낚시 풍경. 작은 낚싯배와 어선을 타고 나와 닻을 내리고 낚시를 한다.

살림망에 든 도다리를 보여주는 필자.

도다리낚시에 사용하는 다양한 채비. 가자미 전용 바늘채비를 사용하면 더 효과적으로 입질을 잡아낼 수 있다.

요즘 TV를 틀면 ‘6시 내고향’ 같은 프로그램에서 연일 봄도다리 소식을 방영하고 있다. 도다리는 12월 1일부터 이듬해 1월 31일까지가 금어기로 지정되어 있는데, 완연한 3월 봄을 맞아 앞 다투어 봄도다리 소식을 전하고 있는 것이다.

필자가 도다리낚시를 시작했을 때만 해도 도다리는 이렇게 유명한 물고기가 아니었다. 진해, 마산 일부 지역에서 노래미와 비슷한 취급을 받았고 강원도나 동해에서 낚이는 가자미도 먹다 남아서 말려 먹을 정도로 흔한 고기였다. 하지만 지금은 ‘금도다리’라고 불릴 정도로 도다리 몸값이 치솟았는데, 그중에서도 남해의 문치가자미는 최근 킬로당 6만~8만원을 육박하며 도다리쑥국이 한 그릇에 1만5천원에 판매되고 있다. 회가 비싼 건 말할 것도 없다. 낚시인 입장에서야 값비싼 도다리를 낚시로 낚아 먹는 재미가 쏠쏠하지만 서민 음식에서 고급 음식으로 변해버린 게 조금 아쉬운 마음에서 하는 말이다.

그런데 사람들이 봄도다리라고 부르는 이유가 무엇일까. 도다리는 1월에 산란한다. 비축해둔 체력을 1월에 모두 소진하기 때문에 산란이 끝난 직후인 2월에 낚으면 맛이 없으며 3월이 되어야 살이 차오르곻 뼈가 물컹해져서 제 맛을 내기 때문에 봄도다리라고 부른다. 또 도다리가 봄에 잘 낚이는 것도 이유다.

참갯지렁이는 비싸도 반드시 구비

도다리를 잘 낚는 방법에는 여러 가지가 있겠지만 가장 중요한 것으로 미끼를 꼽는다. 도다리낚시에 사용하는 미끼는 청갯지렁이와 참갯지렁이가 있는데, 무조건 참갯지렁이를 추천한다. 참갯지렁이가 비싼 것은 알지만 충분히 그 가치를 하기 때문에 꼭 구입해야 한다.

청갯지렁이는 수입산 큰 것이 한 통에 5천원 내외이며, 참갯지렁이는 예닐곱 마리가 든 한통이 만원이라 가격에 부담을 느끼는 것이 당연하겠지만 도다리가 낚시하는 내내 입질을 하는 것도 아니고 물때에 서너 시간 잠시 입질을 하기 때문에 그때를 집중적으로 공략하기 위해서는 일단 참갯지렁이가 필요하다.

청갯지렁이로 도다리를 낚을 수 없다는 것은 아니지만 주변 낚시인들이 모두 참갯지렁이를 쓴다면 내 조과가 나쁠 수밖에 없다. 그리고 참갯지렁이의 향이 더 진하고 체색도 붉은색이라 물속에서도 잘 보이며 부피도 크기 때문에 도다리가 더 잘 먹는다. 돈이 아깝더라도 최소 1통 정도는 구비할 것을 추천한다.

나는 낚시 갈 때 참갯지렁이 한 통, 청갯지렁이 한 통을 구입한다. 낚시를 처음 시작할 때 참갯지렁이를 먼저 써보고 입질이 바로 들어오면 청갯지렁이와 함께 섞어서 사용한다. 입질이 없으면 계속 참갯지렁이를 사용하며, 청갯지렁이에도 입질이 잘 들어오는 날이라면 청갯지렁이를 주력으로 쓴다. 도다리 배낚시의 경우 오전, 오후로 나누어 대여섯 시간 정도 낚시를 하기 때문에 참갯지렁이 한 통으로도 충분히 낚시를 할 수도 있지만 도다리의 입질이 왕성할 경우에는 참갯지렁이가 금방 소진되므로 청갯지렁이를 함께 사용하는 것이 효율적이다.

뼈째 썬 도다리회. 산란 직후의 도다리는 살이 적고 뼈가 억세서 맛이 떨어지지만 3월에 살이 오른 도다리는 뼈가 물렁하고 살이 많아 뼈째 썰면 고소한 맛이 일품이다.

참갯지렁이(좌)와 청갯지렁이. 참갯지렁이가 비싸지만 입질이 빠르기 때문에 꼭 준비해야 한다.

도다리 자새 장비. 낚싯줄이 감긴 얼레(좌)에 편대를 달고 편대 양 옆에 바늘을 묶어 사용한다. 채비를 자주 움직여야 하기 때문에 요즘도 많이 쓰고 있다.

바늘은 15cm 길이로 묶는다

도다리를 낚는 방법은 크게 배낚시와 원투낚시가 있다. 최근에는 좌대에서도 도다리를 낚지만 낚시방법이 다르지 않으므로 배낚시와 원투낚시 방법만 익히면 된다.

우선 배낚시를 알아보자. 도다리가 낚이는 곳의 수심은 가까운 곳이 15~20m, 먼 곳은 30m 내외다. 조류가 느린 날에는 멀리 나가고 조류가 빠른 사리 물때에는 가까운 내만에 자리를 잡고 낚시를 한다. 장비는 자새를 이용해서 맨손으로 낚는 방법과 낚싯대에 편대채비나 묶음추채비를 달아서 하는 방법으로 나뉜다.

자새를 이용할 때는 원줄을 감은 자새에 20~50호 봉돌을 단 편대채비를 연결한 후 편대채비 양쪽에 도다리·보리멸용 10호 바늘을 단다. 자새를 사용하기 불편하면 낚싯대에 편대채비를 그대로 달아서 써도 좋고 봉돌이 달린 3단 묶음추채비를 낚싯대에 달아도 된다. 공간이 넉넉하다면 두 가지 방법을 모두 사용할 수 있지만 낚시인이 많거나 조류가 빠른 곳에서는 옆 사람과 채비가 엉키므로 한 가지 방법만 사용한다.

편대에 바늘을 묶을 때 목줄 길이는 15cm 정도가 적당하다. 너무 길면 편대에 자주 꼬이기 때문에 불편하다. 바늘을 선택할 때는 바늘의 목이 긴 도다리나 보리멸 전용을 사용해야 한다. 도다리의 입이 작기 때문에 바늘 품이 큰 것은 도다리가 잘 삼키지 못한다. 바늘에는 참갯지렁이를 먼저 달아서 채비를 바닥까지 내리면 낚시 준비는 끝난다.

낚싯배를 타면 모든 과정을 선장이 쉽게 설명해주고 편대 등의 채비는 대부분 갖춰져 있기 때문에 크게 고민할 것이 없다. 문제는 입질을 파악하는 능력이다.

미끼가 바닥에 묻히면 실패

도다리낚시는 닻을 내리고 하기 때문에 채비는 알아서 내리고 올린다. 원줄을 잡은 상태로 자새에 감긴 낚싯줄을 풀어서 채비를 내리면 봉돌이 바닥에 닿는 느낌이 든다. 이것은 낚싯대도 마찬가지다. 도다리 배낚시는 수심이 얕고 조류가 약한 곳에서 하기 때문에 봉돌이 바닥에 닿는 느낌이 잘 느껴진다.

도다리의 입질을 받기 위해서는 약간의 테크닉을 구사해야 한다. 채비를 바닥까지 내린 후 원줄을 살짝 당겼다 놓으면서 편대를 흔드는 것이 요령이다. 이때 봉돌은 바닥에서 들리지 않게 하고 편대만 들썩이게 해서 미끼를 자주 움직여 주어 편대가 흙탕을 일으키게 한다. 그렇게 하면 주변의 도다리가 관심을 가지고 흙탕이 생기는 곳에 모이게 되고 먹이를 발견하고 입질을 한다.

주의할 점은 바닥이 모래인 경우에는 미끼가 바닥에 묻히지 않도록 항상 채비를 흔들어 주어야 한다는 것이다. 바닥이 모래인 곳은 조류가 흐르면서 미끼를 덮을 수 있고 편대를 들썩이다가 미끼가 모래에 묻히기도 하기 때문이다.

낚싯대는 초리로 입질 파악

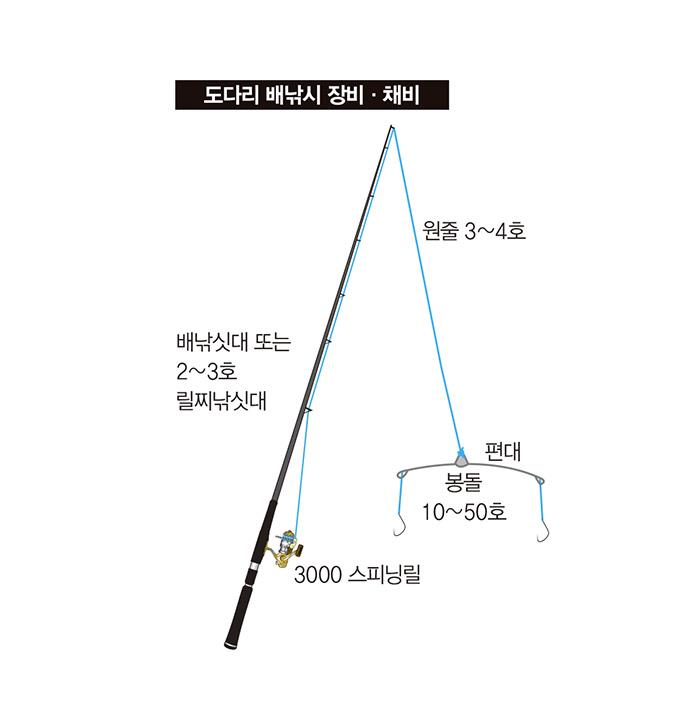

부지런한 낚시인들이라면 자새가 유리하다. 미끼를 항상 움직이게 만들 수 있으며 도다리의 입질을 느끼기에도 더 낫다. 마릿수 조과를 원한다면 자새를 추천한다. 하지만 스트레스를 풀러온 낚시터에서 마냥 낚싯줄만 잡고 있기가 귀찮은 낚시인들도 있다. 그런 낚시인들은 낚싯대를 이용한 방법을 추천한다. 낚싯대는 길이 3~4m 릴낚싯대를 사용하며 2~3호 원줄이 감긴 3000번 스피닝릴을 쓴다. 자새는 조금 무겁기 때문에 묶음추채비가 유리하다.

낚시하는 방법은 특별한 것이 없다. 채비를 살짝 던진 후 낚싯배에 낚싯대를 거치해두기만 하면 된다. 낚싯대를 이용하면 초리로 도다리의 입질을 파악해야 하는 긴장감이 있으며 고기를 걸어 올릴 때 낚싯대를 통해서 느껴지는 손맛도 느낄 수 있다. 반면 자새는 손맛이 거의 없는 것이 단점이다.

입질이 없으면 채비를 가만히 두지 말고 릴을 조금씩 감아서 채비를 움직여 준다. 채비를 서서히 끌어준다는 느낌으로 당겨주어야 하며, 입질이 오면 챔질을 성급하게 할 필요는 없이 초리가 여러 번 툭툭거릴 때까지 본 뒤에 감아올린다.

원투낚시는 4월부터 시즌

원투낚시도 간단하게 배울 수 있다. 도다리는 3월 이후에는 연안 가까이 붙기 때문에 배를 타고 나가지 않아도 연안 갯바위나 방파제에서 낚을 수 있다. 장비는 3~4m 또는 5~6m 원투낚싯대에 3~4호 원줄이 감긴 릴을 사용한다. 전문적으로 원투낚시를 하는 마니아들은 6m 내외의 원투 전용대를 사용하지만 내만에서 잠시 즐기는 정도라면 그렇게 좋은 장비는 필요 없다. 10호 묶음추채비를 멀리 던질 수 있을 정도의 낚싯대면 충분하다. 루어낚싯대를 쓰기도 하고 3m 내외의 민물용 원투대를 쓰기도 한다.

포인트는 대중이 없다. 도다리는 바닥이 뻘이나 모래인 곳이라면 어디든 있기 때문에 포인트를 특정하기가 어렵다. 남해라면 해수욕장을 끼고 있는 방파제가 유리하다. 동해의 경우 대부분 해수욕장을 끼고 있는 방파제나 갯바위기 때문에 굳이 포인트를 찾아 나서지 않아도 된다. 서해는 간조 때 맨땅이 드러나지 않는 뻘바닥을 찾으면 도다리를 낚을 수 있다. 그 외에도 얕은 암초와 모래가 섞인 곳도 좋다.

포인트를 찾았으면 미끼를 꿴 채비를 최대한 멀리 던진 후 채비가 바닥에 닿으면 낚싯대를 거치해두고 입질을 기다리면 된다. 낚싯줄이 느슨하게 쳐지지 않게 긴장감을 유지해주고 시간이 지나면 릴을 조금 감아서 채비를 움직여 주는 게 좋다.

도다리는 입질이 시원하기 때문에 초리에 어신이 강하게 나타나므로 초리만 유심히 보고 있으면 입질을 놓칠 일은 없다. 원줄이 조금 느슨한 상태라도 초리가 움직일 정도로 입질이 강하게 들어온다. 입질 후 몇 번 초리가 움직이다가 멈추면 미끼를 물고 가만히 있는 것이므로 그때 챔질한다.

원투낚시는 가자미의 활성이 최고조에 달하는 4~5월에 잘되며 2~3월에는 원투낚시의 사정거리로 들어오지 않기 때문에 출조 시기를 조금 더 기다리는 것이 좋다. 참고로 2월에 낚이는 도다리는 살이 적고 뼈가 억세어서 도다리의 참맛을 느끼기 어렵다. 도다리회를 먹고 맛이 밍밍하다는 사람들이 있는데, 살이 차오르지 않은 도다리를 먹어서 그렇다. 특이하게도 도다리는 살이 차오르면서 동시에 뼈가 물렁해지는데 뼈가 물렁해질 시기에 뼈째 회로 먹으면 맛이 좋다.

_________________________________________________________________________________________________________________________

우리가 도다리라 부르는 물고기는

문치가자미

우리가 말하는 도다리는 주로 문치가자미를 말한다. 도다리는 심해에 사는 극소수 희귀종이라 보기가 아주 어렵고 연안에서 낚시로 잡히는 것은 대부분 가자미다. 봄철에 남해안에서 가장 흔하게 만날 수 있는 종이 문치가자미인데, 가자미의 대표종이라고 할 수 있다.

문치가자미는 동해안의 참가자미와 체형과 채색이 매우 유사하지만, 가장 두드러진 특징으로는 흰색 몸통에 꼬리자루까지 V자형으로 노란색 띠가 있다는 것이다. 학술적으로 구분하면 참가자미는 두 눈 사이에 비늘이 없고 물에 뜨는 알을 낳는데 비해, 문치가자미는 두 눈 사이에 비늘이 있고 가라앉아 바닥에 붙는 알인 점으로 구별할 수 있다. 가끔 어린 개체는 배에 노란 줄이 없기 때문에 도무지 구분을 할 수 없다. 눈 사이의 비늘로 구분한다.

그 외 줄가자미, 돌가자미, 범가자미, 용가자미 등 국내에는 다양한 가자미가 서식하고 있는데 대부분 도다리와 혼용해서 이름이 불리고 있기 때문에 헷갈리기 쉽다.

참가자미

_________________________________________________________________________________________________________________________

바늘 쉽게 빼는 법

도다리는 입이 작은데 비해 먹성이 좋아 챔질 타이밍이 늦으면 십중팔구 바늘을 삼킨다. 도다리의 입이 크면 바늘을 빼기가 쉽겠지만 그렇지 않다. 입이 작고 바늘을 깊이 삼키기 때문에 집게나 바늘빼기로 빼내는 것은 여간 귀찮은 일이 아니다.

의외로 쉽게 바늘을 뺄 수 있는 방법이 있는데, 한손에 도다리를 쥐고 한손에 바늘이 달린 줄을 꽉 잡은 후 순간적으로 힘을 주어 줄을 당기면 의외로 쉽게 바늘을 뺄 수 있다. 도다리는 입 안쪽이 약하기 때문에 바늘을 당기기만 해도 쉽게 빼낼 수 있는 것이다. 줄을 당길 때 망설이지 말고 한 번에 강하게 당기는 것이 요령이다.

또 다른 방법으로는 나무젓가락을 도다리의 입에 넣고 도다리를 빙빙 돌리면 바늘이 빠진다. 두 번째 방법이 도다리를 오래 살리고 피를 덜 보는 방법이므로 두 번째 방법을 추천한다. 하지만 속전속결을 원한다면 첫 번째 방법이 유리하다.

_________________________________________________________________________________________________________________________

FISHING GUIDE

입질 없으면 바늘 상태 확인

채비를 흔들어도 입질이 없다면 바늘이 편대에 꼬였을 가능성이 높다. 바늘이 편대에 꼬이면 채비를 흔들어도 도다리가 미끼를 먹을 수 없으므로 채비를 흔들 때는 되도록 살살 흔들고 일정 시간이 지나도 아무런 반응이 없다면 채비를 걷어서 바늘이 편대에 걸리지 않았는지 확인해야 한다.

채비가 내려갈 때도 바늘이 편대에 잘 꼬인다. 채비를 내릴 때 원줄을 잡아 바늘이 편대에 걸리지 않게 해야 한다. 편대에 바늘을 연결할 때도 목줄을 너무 길게 하면 꼬임 현상이 반복되므로 조금 짧게 매는 것이 좋다.

가끔은 도다리가 귀신 같이 미끼를 빼먹고 도망가는 경우도 있다. 미끼를 너무 길게 꿰거나 지렁이의 부드러운 몸통만 꿰면 도다리가 끄트머리만 떼먹고 더 이상 입질을 하지 않는 경우도 있는데, 미끼 상태도 매번 확인하는 것이 중요하다. 긴 청갯지렁이는 잘라서 쓰고 참갯지렁이는 4cm 크기로 잘라 쓰는 것이 적당하다.